Équilibrage dynamique du champ

Partie I : Fondements théoriques et réglementaires de l'équilibrage dynamique

L'équilibrage dynamique sur site est une opération clé de la technologie de réglage des vibrations. Il vise à prolonger la durée de vie des équipements industriels et à prévenir les situations d'urgence. L'utilisation d'instruments portables tels que le Balanset-1A permet de réaliser ces opérations directement sur le site d'exploitation, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts liés au démontage. Cependant, un équilibrage réussi requiert non seulement la maîtrise de l'instrument, mais aussi une compréhension approfondie des processus physiques à l'origine des vibrations, ainsi qu'une connaissance du cadre réglementaire régissant la qualité du travail.

Le principe méthodologique repose sur l'installation de masses d'essai et le calcul des coefficients d'influence du balourd. En résumé, l'instrument mesure les vibrations (amplitude et phase) d'un rotor en rotation, puis ajoute successivement de petites masses d'essai dans des plans spécifiques pour « calibrer » l'influence de la masse supplémentaire sur les vibrations. En fonction des variations d'amplitude et de phase des vibrations, l'instrument calcule automatiquement la masse et l'angle d'installation des masses correctives nécessaires pour éliminer le balourd.

Cette approche met en œuvre ce qu'on appelle méthode des trois passages Pour l'équilibrage biplan : une mesure initiale et deux essais avec des poids d'essai (un dans chaque plan). Pour l'équilibrage monoplan, deux essais suffisent généralement : un sans poids et un avec un poids d'essai. Les instruments modernes effectuent automatiquement tous les calculs nécessaires, ce qui simplifie considérablement le processus et réduit les exigences de qualification des opérateurs.

Section 1.1 : Physique du déséquilibre : analyse approfondie

Au cœur de toute vibration dans un équipement rotatif se trouve le déséquilibre. Le déséquilibre est une condition où la masse du rotor est inégalement répartie par rapport à son axe de rotation. Cette répartition inégale entraîne l'apparition de forces centrifuges, qui à leur tour provoquent des vibrations des supports et de la structure entière de la machine. Les conséquences d'un déséquilibre non traité peuvent être catastrophiques : usure prématurée et destruction des roulements, endommagement des fondations et de la machine elle-même. Pour un diagnostic et une élimination efficaces des déséquilibres, il est nécessaire d'en distinguer clairement les types.

Types de déséquilibre

Déséquilibre statique (monoplan) : Ce type de balourd se caractérise par un déplacement du centre de masse du rotor parallèlement à l'axe de rotation. À l'état statique, un tel rotor, installé sur des prismes horizontaux, tourne toujours avec le côté lourd vers le bas. Le balourd statique est prédominant pour les rotors minces en forme de disque dont le rapport longueur/diamètre (L/D) est inférieur à 0,25, par exemple les meules ou les turbines de ventilateur étroites. L'élimination du balourd statique est possible en installant une masselotte correctrice dans un plan de correction, diamétralement opposé au point lourd.

Couple (moment) de déséquilibre : Ce type de déséquilibre se produit lorsque l'axe d'inertie principal du rotor coupe l'axe de rotation au centre de masse, mais n'est pas parallèle à celui-ci. Le déséquilibre de couple peut être représenté par deux masses déséquilibrées de même amplitude, mais de directions opposées, situées dans des plans différents. À l'état statique, un tel rotor est en équilibre et le déséquilibre ne se manifeste que pendant la rotation, sous forme de balancement ou d'oscillation. Pour le compenser, il est nécessaire d'installer au moins deux masses correctives dans deux plans différents, créant ainsi un moment de compensation.

Déséquilibre dynamique : Il s'agit du type de balourd le plus courant en conditions réelles, combinant des balourds statiques et de couple. Dans ce cas, l'axe central d'inertie principal du rotor ne coïncide pas avec l'axe de rotation et ne le coupe pas au centre de masse. Pour éliminer le balourd dynamique, une correction de masse dans au moins deux plans est nécessaire. Les instruments à deux canaux tels que le Balanset-1A sont spécialement conçus pour résoudre ce problème.

Déséquilibre quasi-statique : Il s'agit d'un cas particulier de déséquilibre dynamique où l'axe d'inertie principal coupe l'axe de rotation, mais pas au centre de masse du rotor. Il s'agit d'une distinction subtile, mais importante pour le diagnostic des systèmes rotoriques complexes.

Rotors rigides et flexibles : distinction essentielle

L'un des concepts fondamentaux de l'équilibrage est la distinction entre rotors rigides et rotors flexibles. Cette distinction détermine la possibilité et la méthodologie d'un équilibrage réussi.

Rotor rigide : Un rotor est considéré comme rigide si sa fréquence de rotation de fonctionnement est nettement inférieure à sa première fréquence critique et s'il ne subit pas de déformations élastiques (déflexions) importantes sous l'action des forces centrifuges. L'équilibrage d'un tel rotor est généralement réalisé avec succès dans deux plans de correction. Les instruments Balanset-1A sont principalement conçus pour fonctionner avec des rotors rigides.

Rotor flexible : Un rotor est considéré comme flexible s'il fonctionne à une fréquence de rotation proche de l'une de ses fréquences critiques ou supérieure à celle-ci. Dans ce cas, la déflexion élastique de l'arbre devient comparable au déplacement du centre de masse et contribue elle-même de manière significative aux vibrations globales.

Tenter d'équilibrer un rotor flexible en utilisant la méthode des rotors rigides (dans deux plans) conduit souvent à un échec. L'installation de masses correctives peut compenser les vibrations à basse vitesse, en dessous de la vitesse de résonance, mais à la vitesse de fonctionnement, lorsque le rotor se déforme, ces mêmes masses peuvent amplifier les vibrations en excitant un mode de vibration lié à la flexion. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'équilibrage " ne fonctionne pas ", même si toutes les manipulations de l'instrument sont effectuées correctement.

Avant toute intervention, il est primordial de caractériser le rotor en corrélant sa vitesse de fonctionnement avec ses fréquences critiques connues (ou calculées). S'il est impossible de contourner la résonance, il est recommandé de modifier temporairement les conditions de montage de l'unité pendant l'équilibrage afin de décaler la résonance.

Section 1.2 : Cadre réglementaire : Normes ISO

Les normes dans le domaine de l'équilibrage remplissent plusieurs fonctions clés : elles établissent une terminologie technique unifiée, définissent les exigences de qualité et, surtout, servent de base à un compromis entre nécessité technique et faisabilité économique.

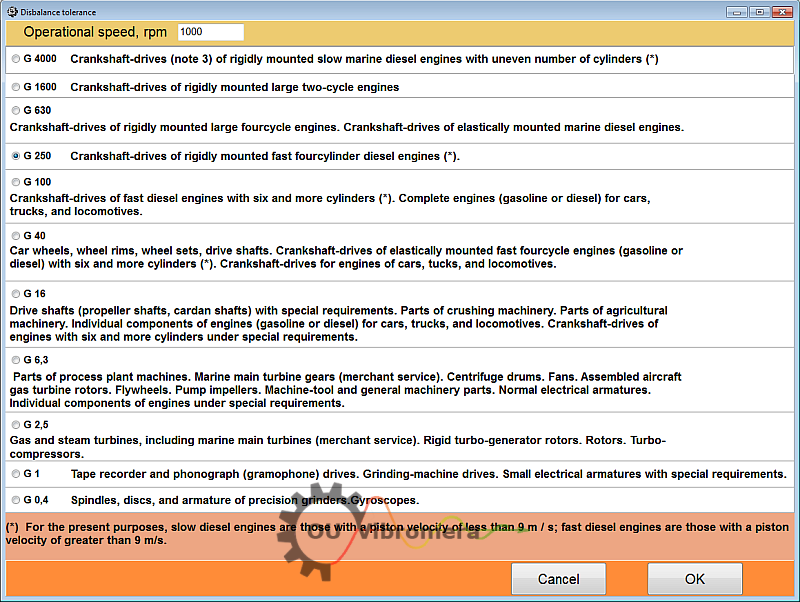

ISO 1940-1-2007 (ISO 1940-1) : Exigences de qualité pour l'équilibrage des rotors rigides

Cette norme constitue le document fondamental pour la détermination du balourd résiduel admissible. Elle introduit le concept de degré de qualité d'équilibrage (G), qui dépend du type de machine et de sa fréquence de rotation.

Niveau de qualité G : À chaque type d'équipement correspond un grade de qualité spécifique, constant quelle que soit la vitesse de rotation. Par exemple, le grade G6.3 est recommandé pour les concasseurs, et le G2.5 pour les induits de moteurs électriques et les turbines.

Calcul du balourd résiduel admissible (Upar): La norme permet de calculer une valeur spécifique de balourd admissible, servant d'indicateur cible lors de l'équilibrage. Le calcul s'effectue en deux étapes :

- Détermination du balourd spécifique admissible (epar) en utilisant la formule :

e par = (G × 9549) / n

Où G est le degré d'équilibrage (par exemple, 2,5) et n est la fréquence de rotation de fonctionnement (tr/min). L'unité de mesure de epar est g·mm/kg ou μm. - Détermination du balourd résiduel admissible (Upar) pour l'ensemble du rotor :

U par = e par × M

où M est la masse du rotor, en kg. L'unité de mesure de Upar est g·mm.

Exemple: Pour un rotor de moteur électrique d'une masse de 5 kg, fonctionnant à 3000 tr/min et de classe de qualité G2.5 :

epar = (2,5 × 9549) / 3000 ≈ 7,96 μm

Upar = 7,96 × 5 = 39,8 g·mm

Cela signifie qu'après équilibrage, le balourd résiduel ne doit pas dépasser 39,8 g·mm.

ISO 20806-2007 (ISO 20806) : Équilibrage sur place

Cette norme réglemente directement le processus d’équilibrage sur le terrain.

Avantages : Le principal avantage de l'équilibrage sur site est que le rotor est équilibré dans des conditions réelles de fonctionnement, sur ses supports et sous charge. Ceci permet de prendre automatiquement en compte les propriétés dynamiques du système de support et l'influence des composants de la transmission.

Inconvénients et limites :

- Accès limité : L'accès aux plans de correction sur une machine assemblée est souvent difficile, ce qui limite les possibilités d'installation des poids.

- Besoin d'essais : Le processus d'équilibrage nécessite plusieurs cycles de " démarrage-arrêt " de la machine.

- Difficulté avec déséquilibre sévère : Dans les cas de déséquilibre initial très important, les limitations sur le choix du plan et la masse corrective peuvent ne pas permettre d'atteindre la qualité d'équilibrage requise.

Partie II : Guide pratique de l'équilibrage avec les instruments Balanset-1A

La réussite de l'équilibrage dépend de la rigueur des travaux préparatoires. La plupart des échecs ne sont pas liés à un dysfonctionnement de l'instrument, mais à la négligence des facteurs affectant la répétabilité des mesures. Le principe de base de la préparation consiste à exclure toute autre source de vibration possible afin que l'instrument ne mesure que l'effet du balourd.

Section 2.1 : Fondements du succès : Diagnostics de pré-équilibrage et préparation de la machine

Étape 1 : Diagnostic des vibrations primaires (s'agit-il vraiment d'un déséquilibre ?)

Avant l'équilibrage, il est utile d'effectuer une mesure préliminaire des vibrations en mode vibromètre. Le logiciel Balanset-1A dispose d'un mode " Vibromètre " (touche F5) permettant de mesurer les vibrations globales et celles du composant séparément à la fréquence de rotation (1×) avant la mise en place des masses.

Signe classique de déséquilibre : Le spectre vibratoire doit être dominé par un pic à la fréquence de rotation du rotor (pic à 1x tr/min). L'amplitude de cette composante dans les directions horizontale et verticale doit être comparable, et les amplitudes des autres harmoniques doivent être nettement inférieures.

Signes d’autres défauts : Si le spectre contient des pics significatifs à d'autres fréquences (par exemple, 2x, 3x RPM) ou à des fréquences non multiples, cela indique la présence d'autres problèmes qui doivent être éliminés avant l'équilibrage.

Étape 2 : Inspection mécanique complète (liste de contrôle)

- Rotor: Nettoyez soigneusement toutes les surfaces du rotor pour éliminer toute saleté, rouille ou résidu de produit. Même une petite quantité de saleté sur un grand rayon peut engendrer un déséquilibre important. Vérifiez l'absence d'éléments cassés ou manquants.

- Roulements : Vérifiez que les roulements ne présentent pas de jeu excessif, de bruits parasites ni de surchauffe. Des roulements usés empêcheront d'obtenir des mesures stables.

- Fondation et charpente : Assurez-vous que l'unité est installée sur une fondation rigide. Vérifiez le serrage des boulons d'ancrage et l'absence de fissures dans le cadre.

- Conduire: Pour les transmissions par courroie, vérifiez la tension et l'état de la courroie. Pour les accouplements, vérifiez l'alignement des arbres.

- La sécurité : Assurer la présence et le bon fonctionnement de tous les dispositifs de protection.

Section 2.2 : Configuration et installation de l'instrument

Installation du matériel

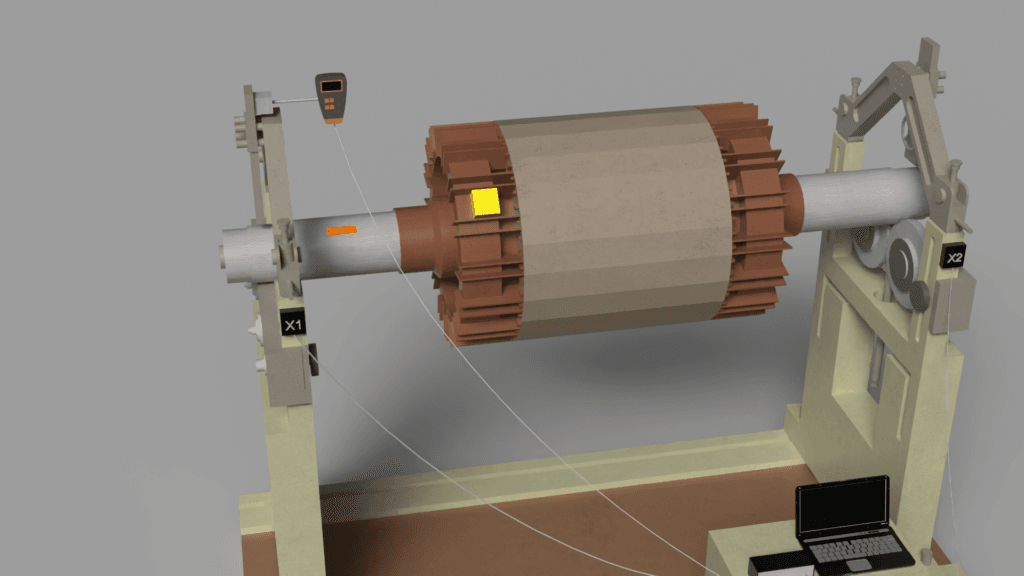

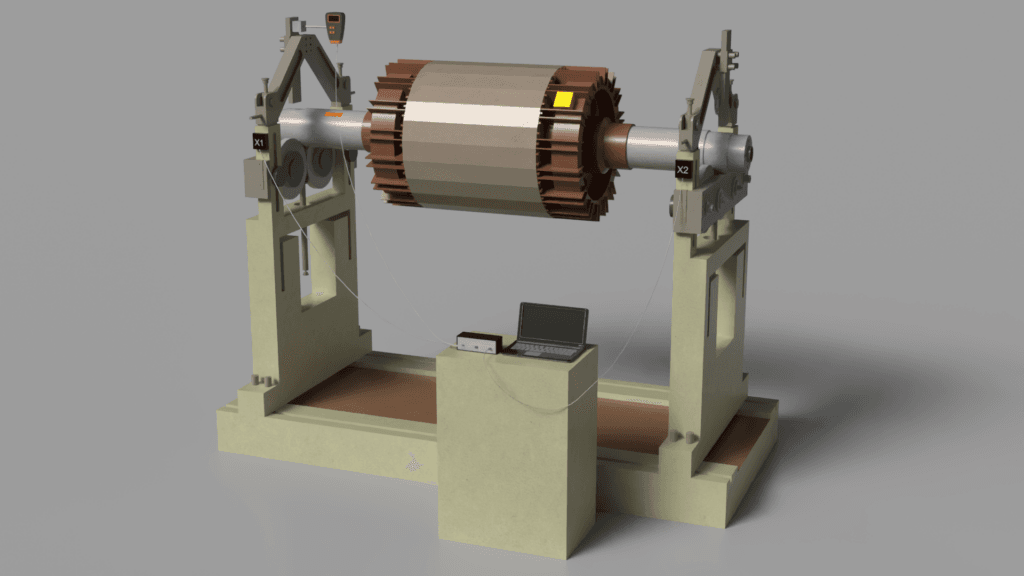

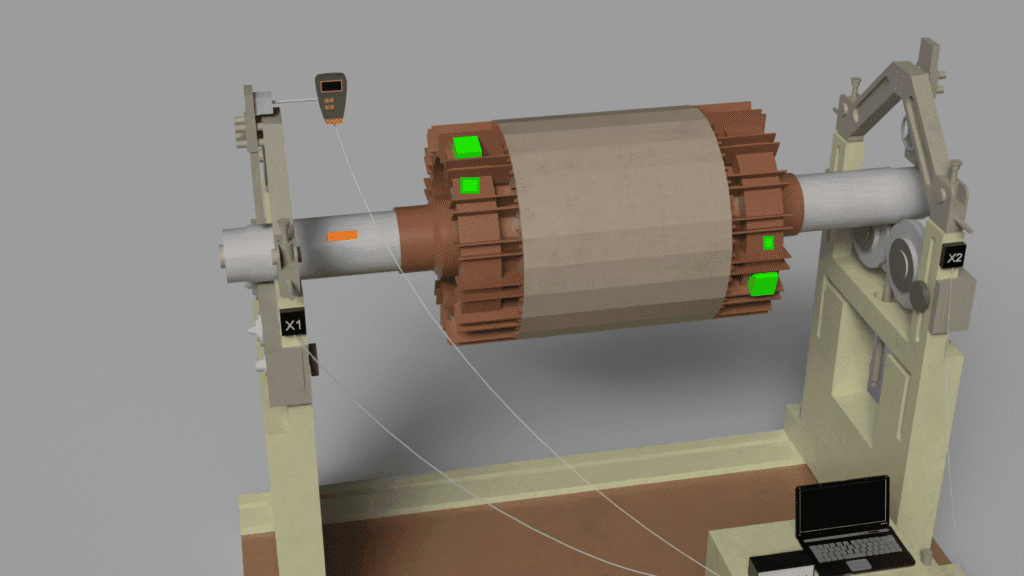

Capteurs de vibrations (accéléromètres) :

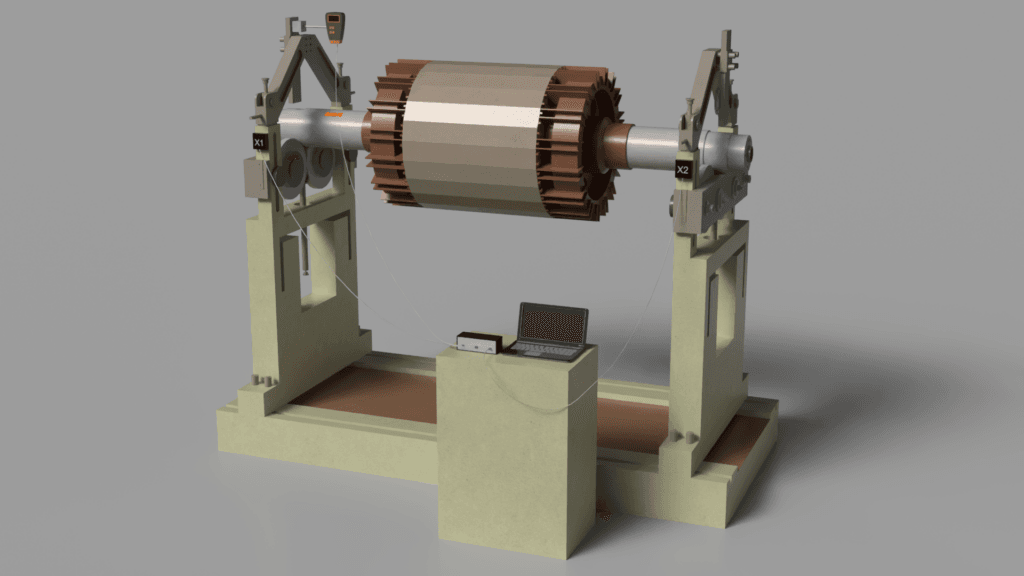

- Connectez les câbles du capteur aux connecteurs d'instrument correspondants (par exemple, X1 et X2 pour Balanset-1A).

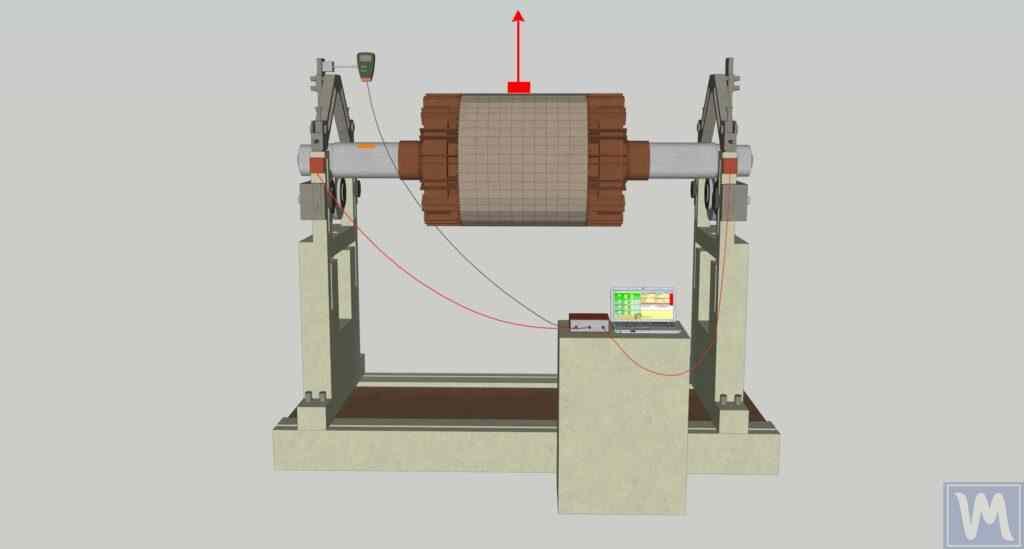

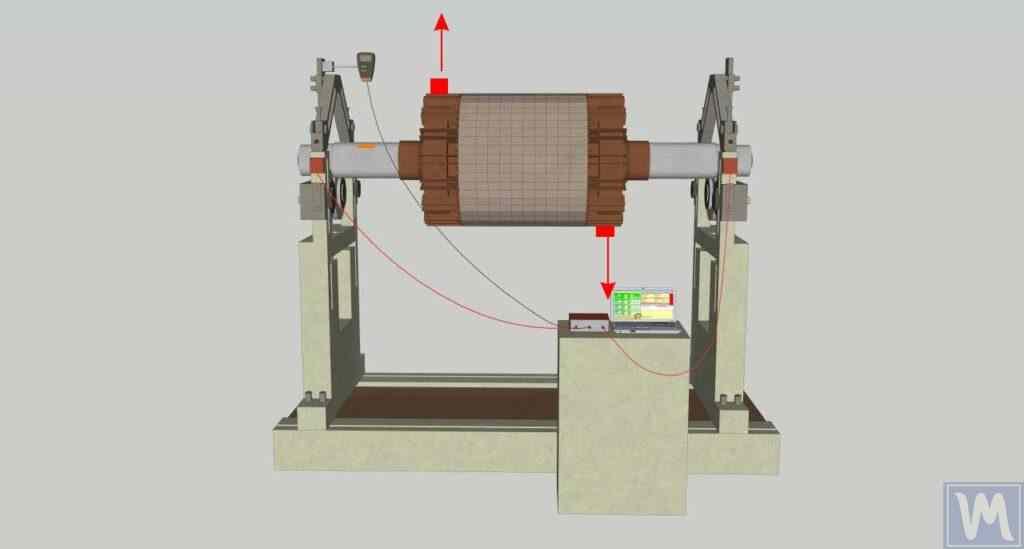

- Installez les capteurs sur les boîtiers de roulement aussi près que possible du rotor.

- Pratique clé : Pour obtenir un signal optimal, les capteurs doivent être installés dans la direction où les vibrations sont les plus importantes. Utilisez une base magnétique puissante ou un support fileté pour assurer un contact rigide.

Capteur de phase (tachymètre laser) :

- Connectez le capteur à l'entrée spéciale (X3 pour Balanset-1A).

- Fixez un petit morceau de ruban réfléchissant sur l'arbre ou toute autre partie rotative du rotor.

- Installez le tachymètre de manière à ce que le faisceau laser atteigne la cible de façon stable tout au long du tour complet.

Configuration du logiciel (Balanset-1A)

- Lancez le logiciel (en tant qu'administrateur) et connectez le module d'interface USB.

- Accédez au module d'équilibrage. Créez un nouvel enregistrement pour l'unité à équilibrer.

- Sélectionnez le type d'équilibrage : 1 plan (statique) pour les rotors étroits ou 2 plans (dynamique) pour la plupart des autres cas.

- Définir les plans de correction : choisir les emplacements sur le rotor où les masses correctives peuvent être installées en toute sécurité.

Section 2.3 : Procédure d'équilibrage : guide étape par étape

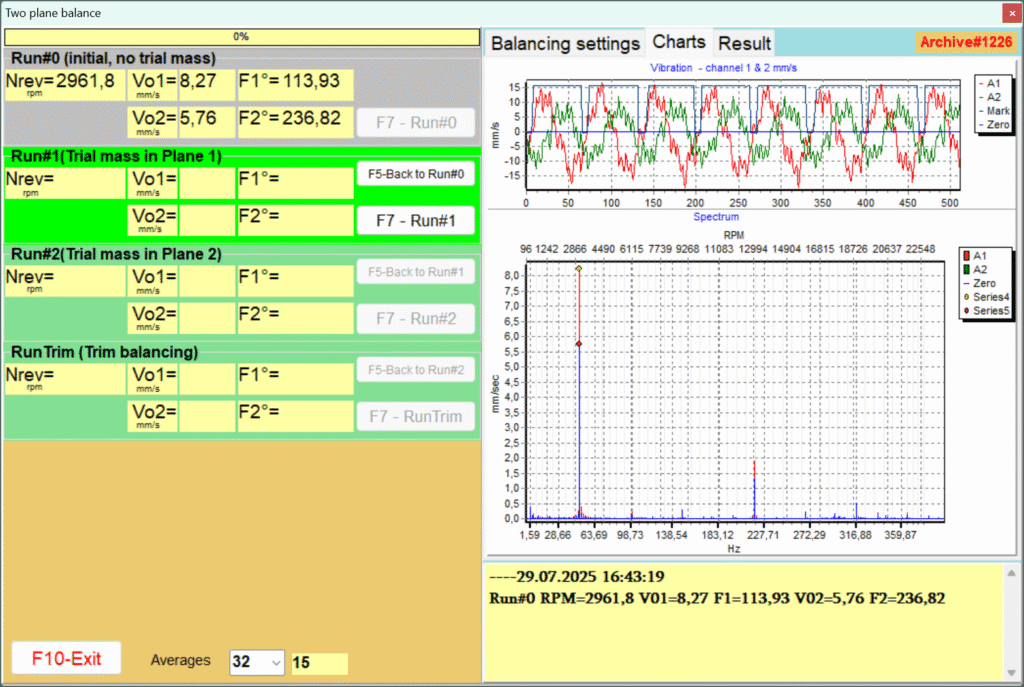

Exécution 0 : mesure initiale

- Démarrez la machine et stabilisez-la à une vitesse de fonctionnement stable. Il est essentiel que la vitesse de rotation soit constante lors de tous les cycles suivants.

- Dans le programme, lancez la mesure. L'instrument enregistrera les valeurs initiales d'amplitude et de phase des vibrations.

Course 1 : Poids d'essai dans le plan 1

- Arrêtez la machine.

- Sélection du poids d'essai : La masse du poids d'essai doit être suffisante pour provoquer un changement notable dans les paramètres de vibration (variation d'amplitude d'au moins 20-30% OU variation de phase d'au moins 20-30 degrés).

- Installation des poids d'essai : Fixez solidement le poids d'essai pesé à un rayon connu dans le plan 1. Enregistrez la position angulaire.

- Démarrez la machine à la même vitesse stable.

- Effectuez la deuxième mesure.

- Arrêter la machine et RETIREZ le poids d'essai.

Course 2 : Poids d'essai dans le plan 2 (pour l'équilibrage à 2 plans)

- Répétez exactement la procédure de l'étape 2, mais installez le poids d'essai dans le plan 2.

- Démarrer, mesurer, arrêter et RETIREZ le poids d'essai.

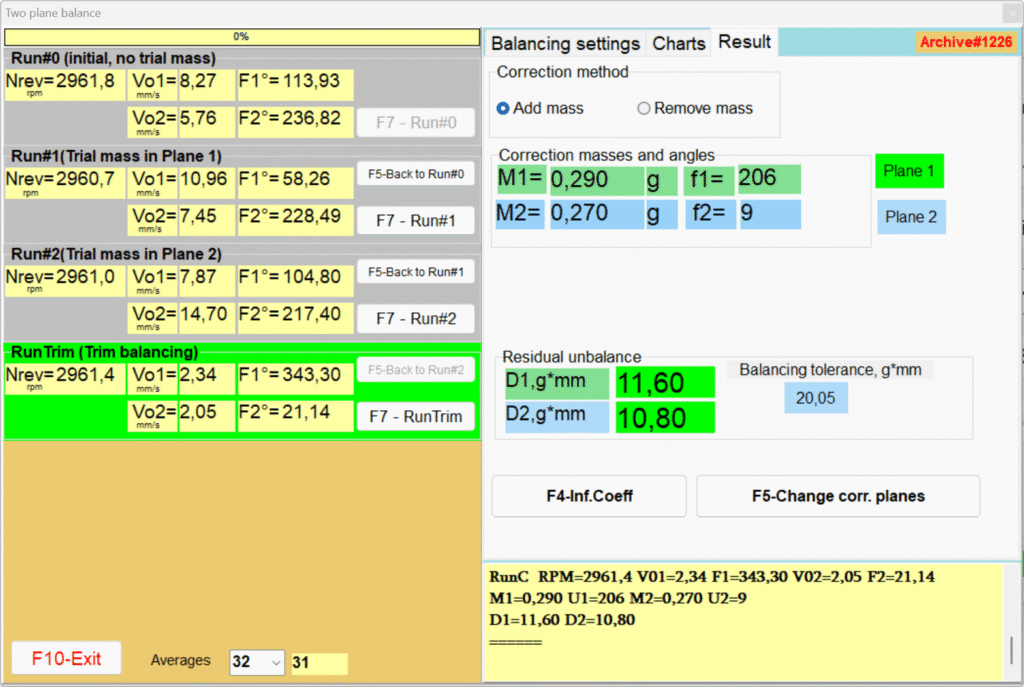

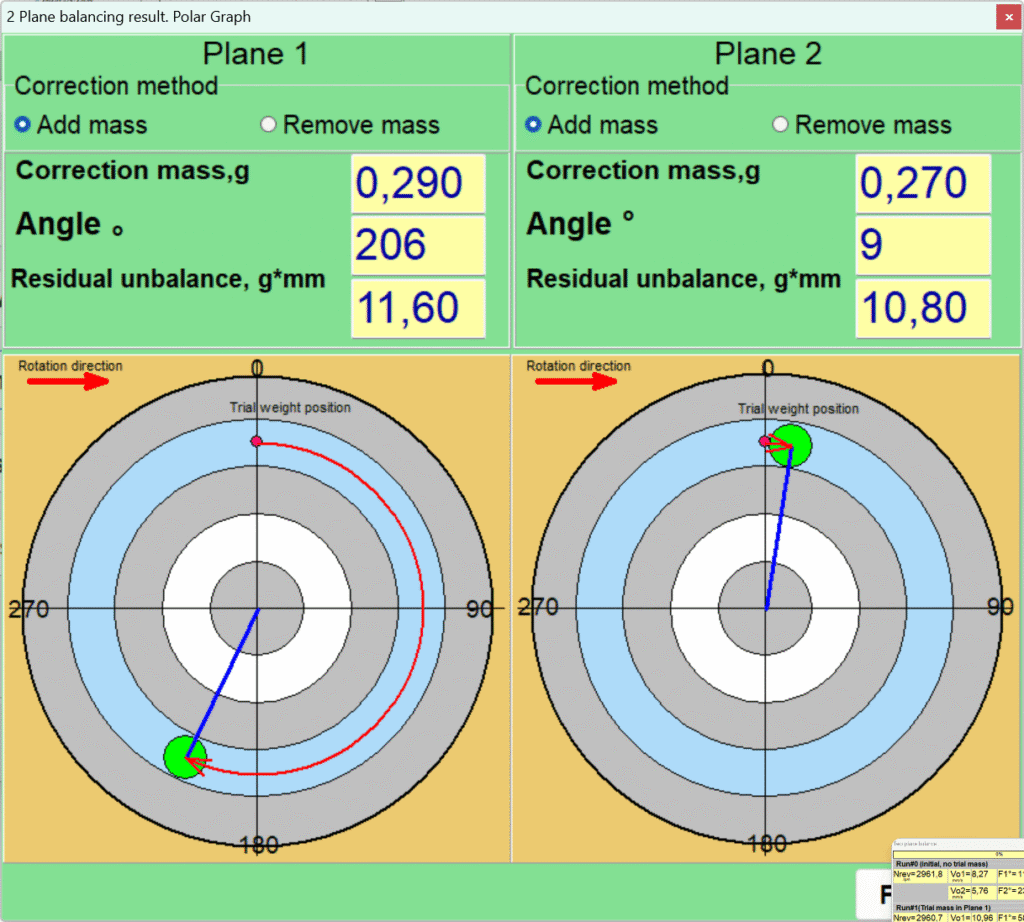

Calcul et installation de poids correctifs

- Sur la base des changements vectoriels enregistrés lors des essais, le programme calculera automatiquement la masse et l'angle d'installation du poids correctif pour chaque plan.

- L'angle d'installation est généralement mesuré à partir de l'emplacement du poids d'essai dans le sens de rotation du rotor.

- Fixez solidement les masses correctives permanentes. Lors du soudage, n'oubliez pas que la soudure elle-même possède une masse.

Exécution 3 : Mesure de vérification et équilibrage fin

- Redémarrez la machine.

- Effectuer une mesure de contrôle pour évaluer le niveau de vibration résiduelle.

- Comparez la valeur obtenue avec la tolérance calculée selon la norme ISO 1940-1.

- Si les vibrations dépassent encore la tolérance, l'instrument calculera une petite correction " fine " (ajustement).

- Une fois terminé, enregistrez le rapport et les coefficients d'influence pour une utilisation ultérieure éventuelle.

Partie III : Résolution avancée de problèmes et dépannage

Cette section est consacrée aux aspects les plus complexes de l’équilibrage sur le terrain – les situations dans lesquelles la procédure standard ne produit pas de résultats.

Mesures de sécurité

Prévention des démarrages accidentels (verrouillage/étiquetage) : Avant de commencer le travail, mettez hors tension et débranchez l'entraînement du rotor. Des panneaux d'avertissement sont apposés sur les dispositifs de démarrage afin d'éviter toute mise en marche accidentelle de la machine.

Équipement de protection individuelle : Le port de lunettes de sécurité ou d'une visière de protection est obligatoire. Les vêtements doivent être ajustés et sans bords flottants. Les cheveux longs doivent être dissimulés sous un couvre-chef.

Zone de danger autour de la machine : L'accès à la zone d'équilibrage est strictement limité aux personnes non autorisées. Lors des essais, des barrières ou des rubans de signalisation sont installés autour de l'appareil. Le rayon de la zone dangereuse est d'au moins 3 à 5 mètres.

Fixation de poids fiable : Lors de la pose de poids correcteurs d'essai ou permanents, veillez particulièrement à leur fixation. Un poids éjecté constitue un projectile dangereux.

Sécurité électrique : Respectez les consignes générales de sécurité électrique : utilisez une prise de courant mise à la terre en bon état de fonctionnement, ne faites pas passer les câbles dans des zones humides ou chaudes.

Section 3.1 : Diagnostic et résolution des problèmes d'instabilité de mesure

Symptôme: Lors de mesures répétées dans des conditions identiques, les valeurs d'amplitude et/ou de phase varient considérablement (« float », « jump »). Cela rend le calcul de correction impossible.

Cause première: L'instrument ne présente aucun dysfonctionnement. Il signale avec précision que la réponse vibratoire du système est instable et imprévisible.

Algorithme de diagnostic systématique :

- Desserrage mécanique : Il s'agit de la cause la plus fréquente. Vérifiez le serrage des boulons de fixation du palier et des boulons d'ancrage du châssis. Recherchez des fissures dans les fondations ou le châssis.

- Défauts de roulement : Un jeu interne excessif dans les roulements ou l'usure de la coquille du roulement permettent à l'arbre de se déplacer de manière chaotique à l'intérieur du support.

- Instabilité liée au processus :

- Aérodynamique (ventilateurs) : Les turbulences de l'écoulement et le décollement du flux au niveau des pales peuvent engendrer des effets de force aléatoires.

- Hydraulique (pompes) : La cavitation crée de puissants chocs hydrauliques aléatoires qui masquent le signal périodique dû au déséquilibre.

- Mouvement de masse interne (concasseurs, broyeurs) : La matière peut se redistribuer à l'intérieur du rotor, agissant comme un " déséquilibre mobile ".

- Résonance: Si la vitesse de fonctionnement est très proche de la fréquence naturelle de la structure, même de légères variations de vitesse entraînent d'énormes changements d'amplitude et de phase des vibrations.

- Effets thermiques : Lorsque la machine chauffe, la dilatation thermique peut entraîner une flexion de l'arbre ou des modifications de son alignement.

Section 3.2 : Lorsque l’équilibrage n’aide pas : identifier les défauts fondamentaux

Symptôme: La procédure d'équilibrage a été effectuée, les mesures sont stables, mais la vibration finale reste élevée.

Utilisation d'un analyseur de spectre pour le diagnostic différentiel :

- Désalignement de l'arbre : Signe principal : pic de vibration élevé à 2 fois la fréquence du régime moteur. Une vibration axiale élevée est caractéristique.

- Défauts des roulements : Se manifeste par des vibrations à haute fréquence aux fréquences caractéristiques de " roulement " (BPFO, BPFI, BSF, FTF).

- Arceau de flèche : Se manifeste par un pic élevé à 1x RPM, mais souvent accompagné d'une composante notable à 2x RPM.

- Problèmes électriques (moteurs électriques) : Une asymétrie du champ magnétique peut provoquer des vibrations à deux fois la fréquence d'alimentation (100 Hz pour un réseau de 50 Hz).

Erreurs d'équilibrage courantes et conseils de prévention

- Équilibrage d'un rotor défectueux ou sale : Toujours vérifier l'état du mécanisme avant l'équilibrage.

- Poids d'essai trop petit : Visez la règle de changement de vibration 20-30%.

- Non-respect de la constance du régime : Maintenez toujours une vitesse de rotation stable et identique pendant toutes les mesures.

- Erreurs de phase et de marque : Surveillez attentivement la détermination de l'angle. L'angle du poids correctif est généralement mesuré à partir de la position du poids d'essai dans le sens de la rotation.

- Fixation incorrecte ou perte de poids : Suivez scrupuleusement la méthodologie ; si elle nécessite le retrait du poids d'essai, retirez-le.

Équilibrer les normes de qualité

| Qualité G | Déséquilibre spécifique admissible epar (mm/s) | Types de rotors (exemples) |

|---|---|---|

| G4000 | 4000 | Vilebrequins montés rigidement de moteurs diesel marins lents |

| G16 | 16 | Vilebrequins de gros moteurs à deux temps |

| G6.3 | 6.3 | Rotors de pompe, roues de ventilateur, induits de moteur électrique, rotors de concasseur |

| G2.5 | 2.5 | Rotors de turbines à gaz et à vapeur, turbocompresseurs, entraînements de machines-outils |

| G1 | 1 | Entraînements de rectifieuses, broches |

| G0.4 | 0.4 | Broches de rectifieuses de précision, gyroscopes |

| Type de défaut | Fréquence du spectre dominant | Caractéristique de phase | Autres symptômes |

|---|---|---|---|

| Déséquilibrer | 1x tr/min | Écurie | Les vibrations radiales prédominent |

| Désalignement de l'arbre | 1x, 2x, 3x tr/min | Peut être instable | Vibrations axiales élevées - signe clé |

| relâchement mécanique | 1x, 2x et harmoniques multiples | Instable, « sautant » | Mouvement visiblement perceptible |

| Défaut de roulement | Hautes fréquences (BPFO, BPFI, etc.) | Non synchronisé avec RPM | Bruit parasite, température élevée |

| Résonance | La vitesse de fonctionnement coïncide avec la fréquence naturelle | Changements de phase de 180° lors du passage par la résonance | L'amplitude des vibrations augmente fortement à une vitesse spécifique |

Partie IV : Questions fréquemment posées et notes d'application

Section 4.1 : Questions générales fréquemment posées (FAQ)

Quand utiliser un équilibrage à 1 plan et à 2 plans ?

Utiliser un équilibrage à 1 plan (statique) pour les rotors étroits en forme de disque (rapport L/D < 0,25). Utilisez l'équilibrage dynamique à deux plans pour pratiquement tous les autres rotors, en particulier avec un rapport L/D > 0.25.

Que faire si le poids d'essai provoque une augmentation dangereuse des vibrations ?

Arrêtez immédiatement la machine. Cela signifie que le poids d'essai a été installé trop près du point d'appui. Solution : déplacez le poids d'essai de 180° par rapport à sa position initiale.

Les coefficients d’influence enregistrés peuvent-ils être utilisés pour une autre machine ?

Oui, mais seulement si l'autre machine est absolument identique : même modèle, même rotor, même bâti, mêmes roulements. Toute modification de la rigidité structurelle les rendra inutilisables.

Comment comptabiliser les rainures de clavette ? (ISO 8821)

La pratique courante consiste à utiliser une demi-clavette dans la rainure de l'arbre lors de l'équilibrage sans la pièce correspondante. Cela compense la masse de la partie de la clavette qui remplit la rainure sur l'arbre.

| Symptôme | Causes probables | Actions recommandées |

|---|---|---|

| Lectures instables/« flottantes » | Jeu mécanique, usure des roulements, résonance, instabilité du processus, vibrations externes | Resserrer tous les assemblages boulonnés, vérifier le jeu des roulements, effectuer un essai de décélération, stabiliser le régime de fonctionnement |

| Impossible d'atteindre la tolérance après plusieurs cycles | Coefficients d'influence incorrects, rotor flexible, présence d'un défaut caché (défaut d'alignement) | Répétez l'essai avec un poids correctement sélectionné, vérifiez la flexibilité du rotor, utilisez la FFT pour rechercher d'autres défauts. |

| Vibration normale après équilibrage mais revient rapidement | Éjection de poids correctifs, accumulation de produit sur le rotor, déformations thermiques | Utiliser un système de lestage plus fiable (soudure), mettre en œuvre un programme de nettoyage régulier du rotor |

Section 4.2 : Guide d'équilibrage pour des types d'équipements spécifiques

Ventilateurs industriels et extracteurs de fumée :

- Problème: Les plus susceptibles de se déséquilibrer en raison de l'accumulation de produit sur les lames ou de l'usure abrasive.

- Procédure : Nettoyez toujours soigneusement la turbine avant de commencer le travail. Faites attention aux forces aérodynamiques qui peuvent provoquer une instabilité.

Pompes :

- Problème: Ennemi principal : la cavitation.

- Procédure : Avant l'équilibrage, assurez-vous d'une marge de cavitation suffisante à l'entrée (NPSHa). Vérifiez que la conduite d'aspiration n'est pas obstruée.

Concasseurs, broyeurs et broyeurs :

- Problème: Usure extrême, possibilité de fortes variations de déséquilibre dues à la rupture ou à l'usure du marteau.

- Procédure : Vérifier l'intégrité et la fixation des éléments de travail. Un ancrage supplémentaire du châssis de la machine peut être nécessaire.

Induits de moteurs électriques :

- Problème: Peut avoir des sources de vibrations à la fois mécaniques et électriques.

- Procédure : Utilisez un analyseur de spectre pour vérifier la présence de vibrations à deux fois la fréquence d'alimentation. Leur présence indique un dysfonctionnement électrique, et non un déséquilibre.

Conclusion

L'équilibrage dynamique des rotors sur site à l'aide d'instruments portables tels que le Balanset-1A est un outil performant pour améliorer la fiabilité et l'efficacité du fonctionnement des équipements industriels. Cependant, la réussite de cette procédure dépend moins de l'instrument lui-même que des qualifications du spécialiste et de sa capacité à appliquer une approche systématique.

Principes clés :

- La préparation détermine le résultat : Un nettoyage minutieux du rotor, la vérification de l'état des roulements et de la fondation, ainsi qu'un diagnostic préliminaire des vibrations sont des conditions obligatoires pour un équilibrage réussi.

- Le respect des normes est la base de la qualité : L'application de la norme ISO 1940-1 transforme l'évaluation subjective en un résultat objectif, mesurable et juridiquement significatif.

- L'instrument n'est pas seulement un équilibreur mais aussi un outil de diagnostic : L'incapacité à garder l'équilibre ou une instabilité de la lecture sont des signes diagnostiques importants indiquant des problèmes plus graves.

- Comprendre la physique des processus est essentiel pour résoudre des tâches non standard : La connaissance des différences entre les rotors rigides et flexibles, ainsi que la compréhension de l'influence de la résonance, permettent aux spécialistes de prendre les bonnes décisions.

Le respect des recommandations énoncées dans ce guide permettra aux techniciens spécialisés non seulement de mener à bien les tâches courantes, mais aussi de diagnostiquer et de résoudre efficacement les problèmes complexes et non triviaux liés aux vibrations des équipements rotatifs.